Lycéens ruraux vs lycéens urbains : des inégalités sociales et territoriales. Pour sa 18e édition, l’AFEV braque les projecteurs sur les trajectoires, espoirs et difficultés des lycéens issus des classes populaires, en ville comme à la campagne. Une enquête qui confirme que le lieu de vie et surtout l’origine sociale pèsent sur les parcours et les projections d’avenir.

2 lycéens sur 3 ont confiance dans l’école, mais des disparités

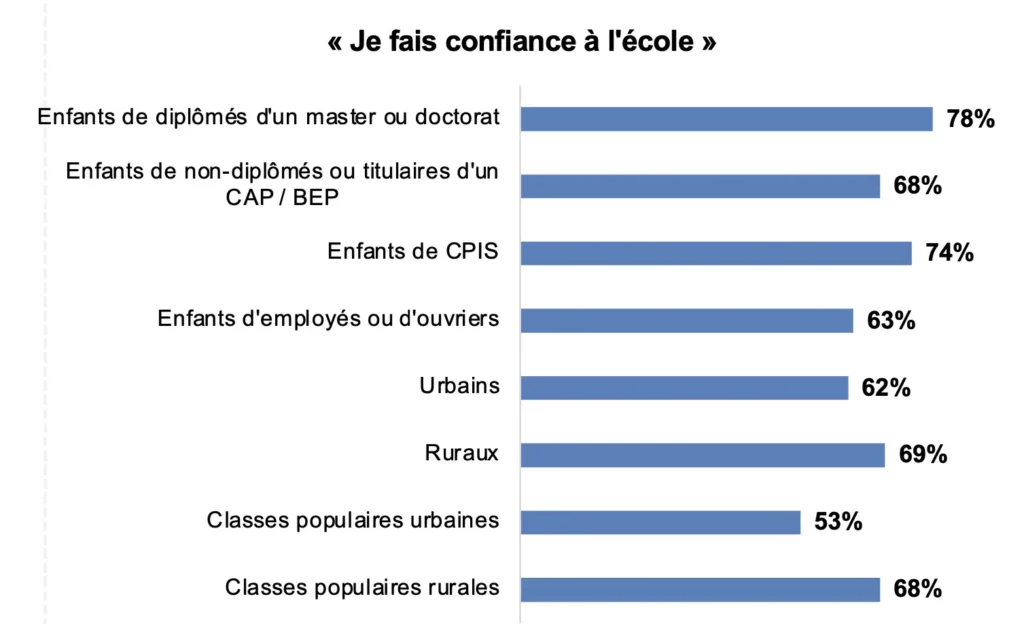

66 % des lycéens interrogés déclarent faire confiance à l’école. Un chiffre qui masque de fortes disparités : la confiance monte à 78 % chez les enfants de diplômés de master ou doctorat, mais chute à 63 % chez les enfants d’ouvriers et d’employés. Les jeunes ruraux modestes se montrent paradoxalement plus confiants que leurs homologues urbains : 68 % contre 53 % chez les jeunes de classes populaires des villes.

La majorité des lycéens ont choisi leur filière et se sent bien dans son lycée

94% des lycéens interrogés disent avoir choisi leur filière : 97% pour les enfants de cadres et familles plus favorisées contre 88%. La majorité dit bien s’entendre avec les enseignants et les camarades. Les ¾ d’entre eux se déclarent motivés.

Orientation : bien informés mais inquiets

Si 61 % des jeunes se disent bien informés sur leur orientation, 58 % expriment de l’anxiété face à leur avenir. Ce sentiment est encore plus fort chez les jeunes ruraux (65 % contre 55 % des urbains), souvent confrontés à un manque d’offres de formation locale et à des freins de mobilité (transports, éloignement, coût).

Comme le rappelle l’AFEV, « la double difficulté » des jeunes de milieux populaires ruraux combine moindres ressources sociales et contraintes territoriales accrues. Un rapport de l’IGAS publié en 2024 allait dans le même sens : les aspirations d’orientation y sont souvent autocensurées par une offre de formation jugée trop restreinte.

Inégalités sociales et territoriales : des ambitions freinées

81 % des lycéens interrogés souhaitent poursuivre des études supérieures, mais la durée des études envisagées dépend fortement de leur milieu social. Les enfants de diplômés de master ou doctorat visent plus souvent des études longues, tandis que les enfants de non-diplômés ou titulaires d’un CAP/BEP visent des cursus plus courts. Les jeunes ruraux se projettent moins souvent dans des études longues. Ils sont aussi plus nombreux à vouloir rester vivre près de chez eux, parfois faute d’alternatives accessibles.

Enfin, les jeunes de milieux populaires ruraux croient moins en leur avenir : seuls 31 % pensent qu’ils vivront mieux que leurs parents, contre 42 % chez leurs pairs des zones urbaines.

Mobilité subie : quitter le territoire pour étudier

Le territoire joue également un rôle : les jeunes ruraux accèdent moins facilement à une offre de formation diversifiée. Ils sont ainsi plus nombreux à se tourner vers l’apprentissage ou des filières professionnelles. 77 % des jeunes ruraux déclarent devoir quitter leur territoire pour pouvoir suivre des études. Ce départ est souvent perçu comme une nécessité plutôt qu’un choix, bien qu’une majorité (82 %) expriment le désir de partir. Pour certains, cependant, cette mobilité est subie : 18 % s’y sentent contraints.

Une pression scolaire partagée, un avenir incertain

70 % des lycéens disent ressentir une forte pression scolaire, et 71 % se déclarent stressés par Parcoursup. Ce stress est particulièrement fort chez les jeunes ruraux, notamment en raison d’un projet d’orientation encore flou (65 % contre 55 % en ville). Malgré cela, 94 % affirment avoir choisi leur filière, un taux légèrement plus faible chez les enfants d’ouvriers et d’employés (88 %).

Par ailleurs, 64 % des jeunes interrogés expriment une anxiété face à leur avenir, un sentiment transversal, mais plus marqué chez les lycéens ruraux (68 % contre 63 % en ville).

Inégalités renforcées par le territoire

L’étude confirme que le milieu social reste le facteur principal des inégalités éducatives, mais que le lieu de vie accentue ces écarts. Par exemple :

- Seuls 53 % des jeunes de classes populaires urbaines font confiance à l’école, contre 68 % des jeunes de classes populaires rurales, qui y restent plus attachés malgré des conditions parfois plus difficiles.

- 42 % des jeunes urbains de milieux populaires pensent avoir une vie meilleure que leurs parents, contre seulement 31 % chez leurs homologues ruraux.

- Plus d’un jeune sur trois (1/3) déclare avoir déjà été victime de discrimination, un sentiment plus fréquent en milieu urbain.

L’enquête met en évidence une jeunesse confrontée à une double peine pour les plus défavorisés : celle du milieu social, et celle du territoire. Si les inégalités sociales sont connues, les inégalités géographiques demeurent souvent sous-estimées.

Djéhanne Gani